Projekt NanoBat

Dünne Oberflächenbeschichtungen für leistungsfähigere Batterien

Projekt NanoBat

Dünne Oberflächenbeschichtungen für leistungsfähigere Batterien

Die Leistungsfähigkeit von Lithium-Ionen-Batterien verbessern: Das war das Ziel des Forschungsprojekts NanoBat unter Leitung des Batterieforschungszentrums Münster Electrochemical Energy Technology (MEET) der Westfälischen Wilhelms-Universität. Dafür optimierte das Team die Anoden- und Kathodenmaterialien der Batterien mithilfe dünner Oberflächenbeschichtungen im Nanometer-Bereich.

Hintergrund des Projekts ist, dass Lithium-Ionen-Batterien mit der Zeit an Leistung und Kapazität verlieren. Da sie als Energiespeicher in vielen Geräten enthalten sind, ist es im Interesse vieler Hersteller und Endabnehmer die Lebensdauer der Batterien zu verbessern – am besten ohne große Mehrkosten. Ursache für den Leistungsabfall der Lithium-Ionen-Batterien sind unter anderem Zersetzungsreaktionen der Elektroden, die sich in – notwendigem – Kontakt mit dem flüssigen Elektrolyten befinden. Ziel des Forschungsteams war daher, diese Reaktionen mittels spezieller Schutzschichten auf den Anoden- und Kathodenmaterialien zu minimieren, deren positiven Effekte durch standardisierte elektrochemische Tests zu belegen, die Prozesse an den Grenz- und Oberflächen mithilfe vielfältiger Analysemethoden genauer zu verstehen und auf diese Weise die Batteriezelle als Ganzes zu verbessern.

Fingerspitzengefühl im Umgang mit Material

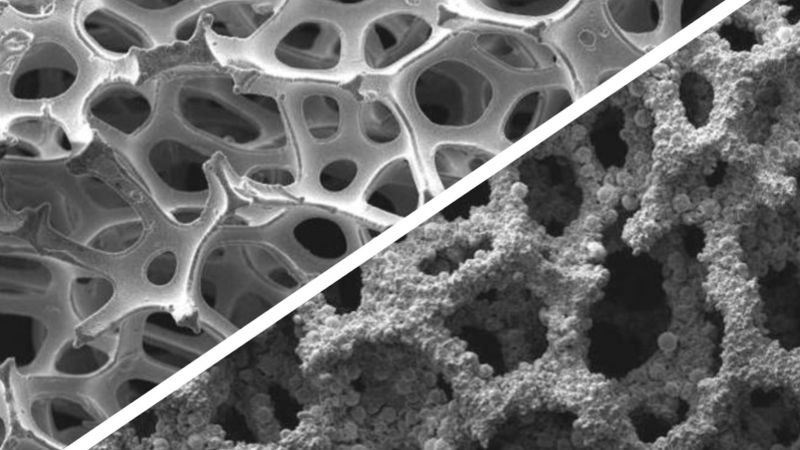

Um die empfindlichen Materialien so wenig wie möglich thermisch zu belasten, setzten die Expertinnen und Experten auf unterschiedliche Beschichtungstechnologien (zum Beispiel Sputterdeposition, Sol-Gel-Verfahren). So vermieden die Fachleute, dass sich die Mikrostruktur der Kathoden- und Anodenpartikel während der Abscheidungsprozesse ändert oder chemische Reaktionen auftreten. Es zeigte sich, dass die Beschichtungen dazu beitragen, sowohl die praktische Kapazität bei hoher Strombelastung als auch die Zyklenstabilität und damit die Lebensdauer der Batterien deutlich zu verbessern. Wie die Beschichtungen genau wirken, erforschte das Team, indem es sie unter dem Elektronenmikroskop untersuchte und die Alterungsvorgänge auf der Nanometerskala studierte.

Erfolgreich Lösungen entwickelt

Besonders herausfordernd war für die Beteiligten, dass die Materialien stark mit Luft reagierten. Das erschwerte sowohl die Herstellungsverfahren als auch die komplexen Analysen. Anspruchsvoll war etwa, eigens konzipierte Apparaturen zu entwickeln, um die pulverförmigen Materialien zu beschichten. Diese Hürde konnten die Forschenden dank der engen Abstimmung innerhalb des Teams und dank des großen Einsatzes von BatterieIngenieure, des beteiligten Unternehmens für Anlagenbau, meistern.

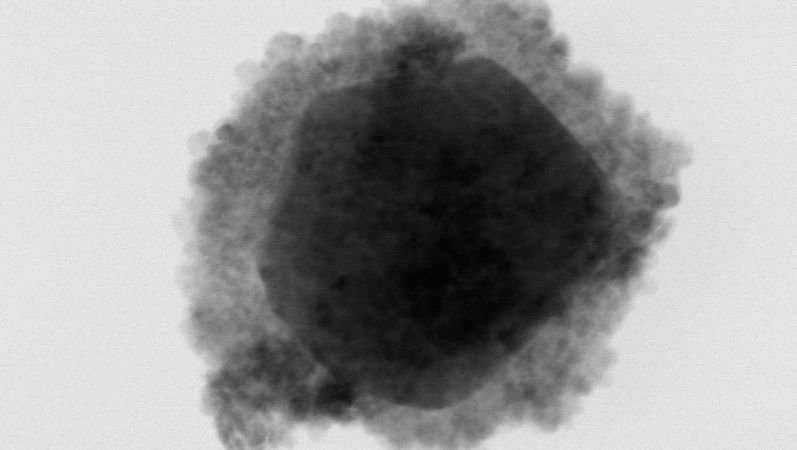

Darüber hinaus mussten die Fachleute bei ihren Untersuchungen mit den sehr empfindlichen Materialien besonders vorsichtig umgehen. Zum Beispiel mussten Kathodenpartikel von einem Tausendstel Millimeter Durchmesser und wenigen Millionstel Millimetern Beschichtung unter vollständigem Luftausschluss für spezielle mikroskopische Verfahren vorbereitet werden.

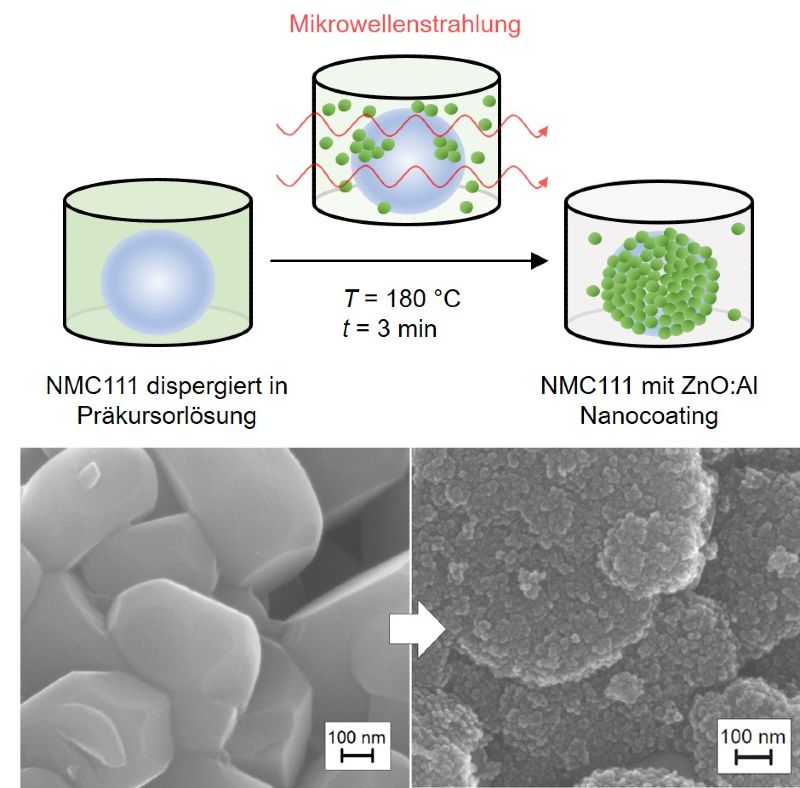

Dem Projektteam gelang es, eine innovative Herstellungsroute über eine mikrowellenbasierte Synthese zu entwickeln, die sich herausragend bewährte. Dabei wurden Kathodenpartikel innerhalb weniger Minuten ohne hohe Temperaturlast flächig mit wenigen Nanometern eines kommerziellen und ökologisch relativ unbedenklichen Materials beschichtet. Diese Beschichtung reichte aus, um die Stromlastfähigkeit und Lebensdauer deutlich zu erhöhen. Mittels Magnetron-Sputterdeposition schafften es die Akteure zudem, pulverförmige Aktivmaterialien homogen zu beschichten.

Ergebnisse

-

Dünne Kohlenstoff-Beschichtungen in Kombination mit Silizium als Aktivmaterial sind besonders vorteilhaft; beschichtetes Silizium kann im Vergleich zu unbeschichtetem Material ohne nennenswerte Kapazitätseinbußen mit höheren Strömen belastet werden. Zusätzlich wird die Tendenz zur Selbstentladung bei konstanter Temperatur durch die Beschichtung verringert.

-

Pulverförmige Materialien können mittels Sputterdeposition homogen beschichtet werden; Ziel ist, die vergleichsweise langen Prozesszeiten künftig noch zu verkürzen.

-

Mikrowellen-unterstützte Kathodenbeschichtungen können Hochstromfähigkeit und Lebensdauer steigern.

-

Die Möglichkeit der lokalen Transmissionselektronenmikroskop (TEM)-Analyse an Grenzflächen und Partikeloberflächen ist gegeben; reproduzierbare Präparations- und Analysetechniken wurden erarbeitet und demonstriert.

Festzuhalten ist, dass die im Projekt entwickelten Beschichtungsverfahren zu zahlreichen werkstoffwissenschaftlichen und prozesstechnischen Fortschritten geführt haben, etwa hinsichtlich der Energieeffizienz. Die im Labor erzielten Ergebnisse stellen daher eine vielversprechende Grundlage dar, beschichtete Aktivmaterialien künftig im Industriemaßstab zu produzieren. Das Projektteam empfiehlt als weitere nächste Schritte neben rein technologischen Ansätzen auch wirtschaftliche Aspekte möglichst ganzheitlich zu berücksichtigen (etwa Qualitätsmanagement, Bilanzierungen, Kosten für Beschichtungen und Investment im Vergleich zu höherer Energiedichte und Lebensdauer, Durchsatz). (kkl)

Förderung

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat das Projekt Nanobat im Forschungsbereich Energiespeicher innerhalb des Schwerpunkts „Elektrochemische Speicher“ gefördert. Den Rahmen dafür bildet das 6. Energieforschungsprogramm. Hier finden Sie weitere Informationen zur Forschungsförderung.